Nuova puntata della serie dedicata alla marineria e cultura della navigazione a vela, a cura di Fabio Bergamo*.

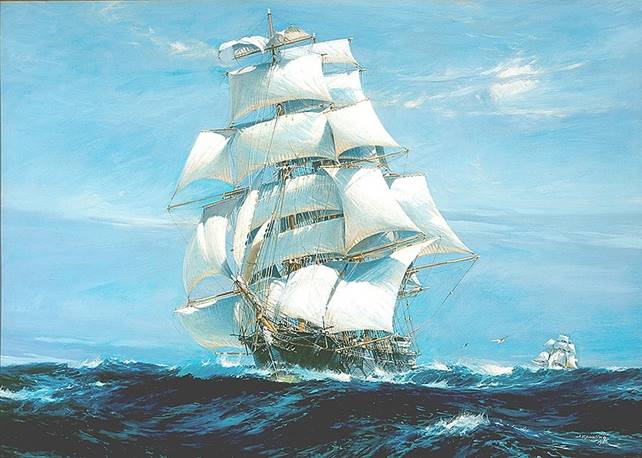

Dal 1830 al 1870 e fino all’avvento e la diffusione delle navi con motore a vapore ed elica propulsiva, furono i Clipper a dominare i mari e gli oceani del mondo.

Queste bellissime navi mercantili a vela, utilizzate per il trasporto e il commercio del thè, come della seta, le spezie, la lana, l’oro e l’oppio, furono concepite negli Stati Uniti d’America per poi essere realizzate e perfezionate anche nei migliori cantieri di Inghilterra, Francia e Olanda, Australia e Brasile.

La loro dote principale era la velocità: non solo per battere la concorrenza commerciale ma anche per sottrarsi agli attacchi delle navi corsare e dei contrabbandieri che miravano ad impadronirsi delle merci e in particolare dell’oro e dell’oppio da esse trasportati.

Alcuni tipi di Clipper, definiti Extreme Clipper, in determinate condizioni e con vento favorevole, potevano raggiungere una velocità massima di 20 nodi, e una velocità di crociera di 15 e anche 16 nodi.

Questi spettacolari velieri, erano infatti dotati di tre alberi attrezzati a nave cioè armati a vele quadre alle quali si aggiungevano una serie di fiocchi a prua, le vele di strallo tra gli alberi, le vele addizionali issate ai fianchi delle vele quadre (note anche come “vele di borchia” o “vele da caccia”) e ancora una randa aurica all’albero di mezzana; a un piano velico di tale portata si abbinavano poi, delle linee d’acqua fortemente idrodinamiche basate su uno scafo lungo, snello e dalle murate basse, caratterizzato altresì da un notevole pescaggio, importantissimo per contrastare lo sbandamento e lo scarroccio a cui tali navi erano soggette per le loro caratteristiche di progetto.

Uno dei più famosi Extreme Clipper britannici, fu il veliero “Ariel” che dagli studiosi viene considerato il più bello tra tutti i Clipper costruiti alla fine dell’800, perché esteticamente perfetto nel rapporto dimensionale tra scafo, alberi e vele.

Le cronache dell’epoca riportano un curioso aneddoto: si dice che il proprietario di Ariel, incantato dalla sua bellezza, volle affidare a quattro marinai dell’equipaggio, l’incarico di lavorare 12 ore al giorno, appositamente alla lucidatura degli ottoni delle attrezzature di coperta, e di quelli degli arredi presenti negli spazi interni.

L’Ariel, denominato anche “La Delicata Signora del mare”, fu commissionato dalla Compagnia Londinese Shaw-Lowther-Maxton come nave appositamente destinata alla importazione commerciale dei thè prodotti in Cina.

A progettarlo fu William Steele e a costruirlo fu l’esperto maestro scozzese – nonché fratello di William – Robert Steele, originario di Greenock – con scafo misto, cioè con intelaiatura in ferro e fasciame in legno; e varato nell’anno 1865.

Il veliero era lungo 60 metri, aveva un baglio massimo di 10,3 metri e un pescaggio di 6,4 metri; dislocava 1.058 tonnellate, aveva una stazza lorda di 853 tonnellate ed era zavorrato con 100 tonnellate di ferro per garantirne una buona stabilità in navigazione, specie con mare formato e condizioni meteomarine difficili.

Ariel e la “Grande Corsa del Thè del 1866”

Il trasporto del thè dalla Cina fino all’Inghilterra, aveva spinto gli importatori del thè a organizzare delle competizioni (regate commerciali) allo scopo di far giungere a destinazione il carico trasportato dai Clipper nel più breve tempo possibile, premiando altresì la nave che fosse arrivata per prima, con un compenso extra in denaro destinato al Comandante e all’equipaggio.

Una delle competizioni più belle, rimaste nella storia della Marineria Britannica, fu quella svolta nel 1866, definita dai giornali del tempo, “La Grande Corsa del Thè del 1866” (Great Tea Race of 1866).

Il percorso da coprire, partendo da Fuzhou in Cina, per giungere fino a Londra era di circa 15.800 miglia nautiche. La gara prevedeva un tempo massimo di circa tre mesi, entro i quali le navi dovevano approdare per la consegna del carico (nelle competizioni precedenti, il limite temporale era stabilito in 113 giorni).

Il percorso, come si evince dalla mappa, prevedeva che le 16 navi in gara attraversassero il Mar Cinese, a seguire l’Oceano Indiano, per giungere ad avvistare e ad avere sulla dritta le Isole Mauritius e il lato sud-orientale del Madagascar; che doppiassero il punto più a Sud dell’Africa Meridionale, per raggiungere e navigare a dritta delle Azzorre; e in ultimo percorressero il Canale della Manica per approdare a Londra.

Il Resoconto della gara del 1866

Presso la rada della Pagoda a Foochow (Fuzhou) in Cina, vi erano 16 Tea-Clippers in attesa di caricare i nuovi raccolti: Ada, Ariel, Belted Will, Black Prince, Chinaman, Coulnakile, Falcon, Fluing Spure, Fiery-Cross, Golden Spure, Pakwan, Serica, Taitsing, Taeping, White Adder, Yahgtze.

L’Ariel fu il primo a chiudere i boccaporti delle stive, a chiamare il pilota e a discendere il fiume Min al traino di un rimorchiatore. Ma la sua partenza subì un forte rallentamento a causa delle manovre sbagliate messe in atto dal comandante del rimorchiatore per giunta sottodimensionato rispetto al dislocamento del veliero.

Il Clipper Fiery-Cross ne approfittò per attuare un clamoroso sorpasso che gli diede un notevole vantaggio, al punto di raggiungere, prima di tutte le navi in gara, lo sbocco sul mare. Il 30 maggio tutti i velieri presero il mare: la competizione aveva avuto inizio.

Della errata partenza dell’Ariel, se ne avvantaggiarono anche Teaping, Serica ed il Taitsing che pur restando indietro si avvicinarono molto ad esso.

Il 1° giugno, Ariel superò lo stretto di Formosa, e si diresse verso il Mar della Cina meridionale, costeggiò la Malesia, poi Sumatra e attraversando lo Stretto della Sonda entrò nell’Oceano Indiano, dove la navigazione entrò nel vivo.

A 21 giorni dalla partenza, in pieno Oceano Indiano, Keay non sapeva che il Fiery-Cross lo precedeva di un giorno. Spinti dagli Alisei di Sud-Est entrambi i clipper volarono verso le Isole Mauritius, site a Est del Madagascar.

Pochi giorni dopo anche il Taeping, il Serica e il Taitsing attraversarono lo stretto di Formosa lanciandosi al loro inseguimento nelle acque dell’Oceano Indiano.

Alla data del 25 giugno, il Capitano Keay annotò sul diario di bordo che la sua nave fu obbligata a rallentare per la presenza di acqua nello scafo, e per la rottura di alcuni alberetti, rottisi a causa dell’eccessivo sforzo a cui il vento sottopose le strutture portanti delle vele.

Doppiato il Capo di Buona Speranza (estremo sud dell’Africa) il clipper Ariel con la rotta a Nord-Ovest e gli Alisei in poppa, superò l’Isola di S. Elena sulla sinistra; ed il 4 agosto navigò nella zona delle “calme equatoriali” in compagnia del Fiery-Cross e del Taeping.

Superata tale zona, conosciuta anche con l’appellativo di “scoglio delle bonacce”, i tre Clipper navigarono verso Nord, lasciandosi – alla data del 12 agosto – Capo Verde sulla dritta, e puntando decisamente sull’Arcipelago delle Azzorre alla ricerca del vento di ponente.

Era il 29 agosto 1866 quando i tre Clipper Ariel, Taeping e il Serica più indietro, giunsero alle Azzorre avendo effettuato 91 giorni di navigazione; il Fiery Cross più indietro era a 92 giorni di navigazione, e il Taitsing a 93.

Giunti nelle acque del Golfo di Guascogna, le condizioni meteo permisero loro un facile ingresso nel Canale della Manica che avvenne il 1°settembre; il clipper Ariel, in quella fase, riuscì a guadagnare un bel distacco sul Taeping.

Ma il suo vantaggio durò poco: il Comandante Keay, il 5 di settembre, all’improvviso, intravide sottovento la linea inconfondibile del Taeping che avanzava veloce, grazie a delle favorevoli raffiche di vento. Il culmine della gara si ebbe quando i due Clipper, dopo avere attraversato lo Stretto di Dover, risultarono appaiati alla foce del Tamigi; entrambi agganciarono il proprio rimorchiatore portuale per risalire la corrente del fiume, e si diressero verso le rispettive banchine d’attracco. Ma fu proprio in questa fase che la situazione tornò favorevole al Taeping.

Infatti, il Comandante di Ariel fu obbligato a rallentare la velocità del suo Clipper, per evitare l’incaglio durante il riflusso della bassa marea: il Taeping aveva un pescaggio inferiore e il suo capitano McKinnon, approfittando della situazione, sorpassò il rivale riuscendo a precederlo di un’ora. Era il 6 settembre 1866 quando i due velieri attraccarono nel porto di Londra: Taeping fu il primo ad attraccare, Ariel ridusse il distacco finale a soli 23 minuti.

La Giuria stabilì che a vincere fossero entrambi i velieri, e non uno solo, in quanto l’arrivo nel porto di Londra avvenne pressoché in contemporanea, dopo 99 giorni di una navigazione che aveva visto i due clipper avvicendarsi più volte nella conquista della prima posizione. Il premio, dunque, destinato al comandante vincitore fu diviso equamente tra i due comandanti, e lo stesso avvenne per l’equipaggio dei due velieri.

Il tragico destino di Ariel

Dopo la gara del 1866, Ariel fece altri viaggia oceanici; in un secondo viaggio in Cina stabilì un “record storico” che rimase imbattuto da tutti gli altri velieri del suo tipo.

Ancora il 31 gennaio del 1872 salpò da Londra alla volta di Sidney, in Australia; ma stavolta la nave non arrivò a destinazione, e mai si seppe cosa accadde realmente ad essa e all’equipaggio. Gli storici, ritengono che la causa della perdita dell’Ariel sia da attribuirsi a un iceberg antartico alla deriva che, appena superato il Capo di Buona Speranza, provocò uno squarcio nello scafo con il conseguente inabissamento; oppure un’onda particolarmente alta, nell’Oceano Indiano, che rovesciandosi su di essa ne danneggiò irreparabilmente le strutture di poppa, il timone e gli alberi, tanto da provocarne l’ingovernabilità e l’affondamento. Nell’uno o nell’altro caso, il comandante e tutti gli uomini dell’equipaggio persero la vita, e nessuna parte strutturale della nave fu mai ritrovata.

Fabio Bergamo

*Campano, scrittore e divulgatore, appassionato di navigazione a vela, collabora con Farevela e varie riviste a tema di sicurezza stradale. È Autore di una poesia sulla Legge, dal titolo “L’Abbraccio Materno della Legge” – conservata nel Duomo di Ravello, in costiera amalfitana – che tradotta in francese e in portoghese, è giunta già ai bambini del Mali, del Benin, e del Brasile; tra i suoi numerosi lavori, ha elaborato la proposta di legge per introdurre la Revisione periodica della carrozzeria delle auto col bonus riparativo per i conducenti virtuosi, e ha dedicato uno scritto in memoria dei magistrati Falcone e Borsellino, premiato di recente a Roma in Campidoglio.